Comment fonctionne un GAEC en France ?

Le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) est un modèle coopératif essentiel dans le paysage agricole français. Ses caractéristiques uniques permettent à des agriculteurs de collaborer tout en préservant leur indépendance. La constitution d’un GAEC présente de nombreux avantages, tant sur le plan économique que social. Cette forme juridique favorise une gestion collective des ressources, optimisant ainsi les productions et renforçant les liens entre les agriculteurs.

Les GAEC sont particulièrement pertinents dans le contexte actuel où la durabilité et la rentabilité sont au cœur des préoccupations agricoles. Ils permettent non seulement une mutualisation des moyens mais aussi un partage des connaissances entre les membres, renforçant la compétitivité des exploitations. L’évolution des réglementations et des attentes sociétales rend la compréhension du fonctionnement d’un GAEC d’une importance capitale.

Qu’est-ce qu’un GAEC ?

Le GAEC est défini comme une société civile agricole permettant à plusieurs exploitants de s’organiser pour mettre en œuvre des travaux communs tout en conservant leurs statuts individuels. Les membres d’un GAEC s’associent pour mutualiser leurs moyens de production, leurs terres et leurs efforts. Par cette collaboration, ils bénéficient de l’équité dans la gestion et dans les résultats économiques.

Cette structure coopérative exige une coordination stricte entre tous les membres. La mise en commun des ressources doit être réfléchie et planifiée pour garantir le succès des activités. En effet, le but premier d’un GAEC est d’optimiser la production agricole tout en respectant les réglementations en vigueur.

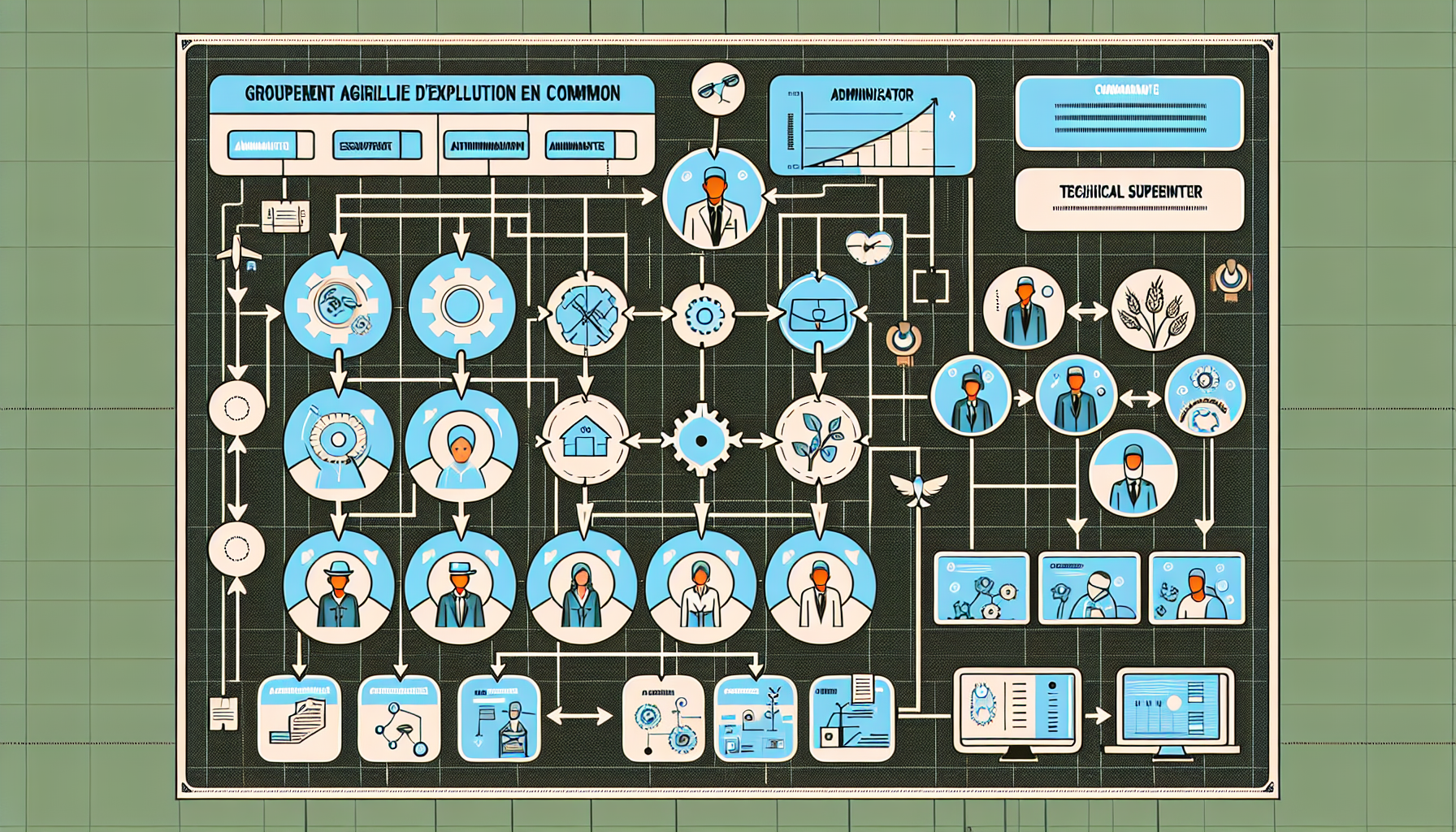

Fonctionnement d’un GAEC

Le fonctionnement d’un GAEC repose sur des principes clés qui favorisent l’efficacité et la transparence. Chaque membre participe activement aux décisions collectives et aux activités quotidiennes. Les gérants, élus parmi les associés, assurent la gestion opérationnelle et prennent les décisions stratégiques, toujours avec la voix de tous les associés en arrière-plan.

La rémunération est un aspect fondamental du fonctionnement du GAEC. Chaque associé reçoit une rémunération mensuelle, garantie par la loi, ce qui assure un revenu stable. Cette rémunération varie selon la participation de chaque membre aux activités, mais doit être au moins égale à un SMIC. Les bénéfices générés par le groupement sont ensuite répartis équitablement entre les associés.

Le principe de transparence est essentiel, ce qui signifie que chaque membre conserve ses droits en tant que chef d’exploitation. Cela favorise un environnement de confiance où chacun est conscient de son rôle et de ses avantages.

Les conditions pour former un GAEC

La formation d’un GAEC est soumise à plusieurs conditions administratives et juridiques. Pour constituer un GAEC, il est impératif d’obtenir un agrément préfectoral. Cet agrément est délivré uniquement lorsque les exploitations sont situées dans une même zone géographique, ce qui garantit une cohésion entre les membres.

Le capital social minimum requis s’élève à 1 500 euros, divisé en parts ayant une valeur nominale d’au moins 7,5 euros. Les apports peuvent se faire en numéraire ou en nature, permettant ainsi à chacun de contribuer selon ses capacités.

Un autre critère est que le GAEC doit être composé d’au moins deux associés, sans dépasser le quota de dix. Chaque membre doit exercer son activité à temps plein uniquement au sein du GAEC, assurant ainsi l’efficacité des opérations. Cette règle vise à garantir l’engagement et la disponibilité de chaque membre.

Responsabilités des associés

Les membres d’un GAEC portent des responsabilités illimitées à l’égard des tiers. Cela signifie que, en cas de dettes ou de problèmes financiers, chaque membre est personnellement engagé, et sa responsabilité peut aller jusqu’à la totalité de ses biens. Toutefois, envers les créanciers du groupement, leur responsabilité est limitée à deux fois la fraction du capital social qu’ils détiennent. Cette structure de responsabilité permet de protéger les investissements tout en maintenant la solidarité entre les membres.

Ce modèle de fonctionnement encourage également la transparence dans la gestion des ressources. Chaque membre doit être informé des décisions financières et économiques prises par les gérants. Un suivi rigoureux des comptes est donc instauré pour garantir une bonne gestion des ressources.

Il est crucial que tous les membres soient conscients de ces aspects avant de s’engager dans la formation d’un GAEC, pour éviter toute incompréhension ou conflit ultérieur.

Les avantages de la création d’un GAEC

Le modèle GAEC présente de nombreux avantages. En premier lieu, il permet une meilleure utilisation des ressources disponibles. En unissant les efforts, les agriculteurs peuvent réduire les coûts d’exploitation et augmenter l’efficacité de production. De plus, cette forme de société favorise l’innovation, stimulée par l’échange de savoir-faire et d’expertise entre les différents membres.

Sur le plan fiscal, le GAEC bénéficie de certains avantages notables, y compris des aides spécifiques et un régime fiscal souvent plus favorable pour les groupements coopératifs. Ces incitations encouragent les agriculteurs à opter pour cette structure, renforçant ainsi la durabilité de leurs exploitations.

Amélioration des pratiques agricoles

En rejoignant un GAEC, les agriculteurs ont également la possibilité de collaborer à des projets de recherche et développement, favorisant l’innovation dans les pratiques agricoles. Grâce à cette approche collective, les membres peuvent tester de nouvelles techniques, partager les résultats et adapter leurs méthodes en conséquence, ce qui contribue à la modernisation de l’agriculture française.

La transition vers des pratiques agricoles durables est facilitée grâce à la mutualisation des ressources, permettant d’investir dans des équipements plus performants, voire dans des formations sur les nouvelles pratiques. Les agriculteurs peuvent ainsi répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de respect de l’environnement.

Les défis des GAEC

Comme toute forme d’organisation, les GAEC ne sont pas exemptes de défis. L’un des principaux problèmes rencontrés est la gestion des conflits d’intérêts entre les membres. Ces conflits peuvent surgir lors de la prise de décision ou lors de la répartition des bénéfices. Il est donc essentiel d’établir des règles claires dès le début de la coopération pour éviter des désaccords futurs.

Un autre défi réside dans la gestion des différences de motivation et d’engagement entre les membres. Certaines personnes peuvent être plus investies que d’autres, ce qui peut créer des tensions. Une communication ouverte et régulière est impérative pour maintenir un climat de confiance et d’entraide.

Évolution des GAEC dans le futur

À mesure que l’agriculture continue d’évoluer et de s’adapter aux défis climatiques, économiques et sociaux, le modèle GAEC devrait également évoluer. La nécessité d’une production durable et responsable pousse les agriculteurs à envisager des méthodes de collaboration de plus en plus innovantes.

La numérisation et l’usage des nouvelles technologies dans l’agriculture offrent des perspectives intéressantes pour les GAEC. L’intégration d’outils numériques pourrait améliorer encore davantage la gestion collective, le partage d’informations et la prise de décisions éclairées au sein des groupements.

Conclusion sur le GAEC

Le GAEC incarne une solution innovante pour les agriculteurs souhaitant mutualiser leurs efforts tout en conservant leur autonomie. Grâce aux principes de solidarité et de transparence, cette structure coopérative favorise un modèle économique durable, tout en stimulant la dynamique locale des territoires. L’engagement des membres et la volonté de travailler ensemble sont des facteurs clés pour tirer le meilleur parti de ce type de coopération.

Laisser un commentaire